沙

选取圣教序中不同写法的两个“沙”字进行分析。

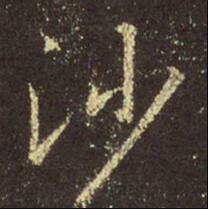

1.第一个“沙”字[图 ]

]

①形方字适中,以方笔为主。

②左边三点水“氵”写成点和竖钩,这也是王书写“氵"的一种形态,

A.点是尖起,收笔向左下出锋。

B.竖钩是一笔写成,方起方折,出锋尖锐。

③右边“少”,笔画有减省:

A.中竖写成竖钩。

B.左点写成挑点。

C.右边一点减省,直接写撇,而这一撇实际 上写成了一斜竖,方起方收。

④细节:最后一撇的写法有讲究:

A.起笔为了弥补减省的右点,故起笔较重,似乎想以此增为一点。

B.这一撇靠中竖要较近,而不能离得太开。

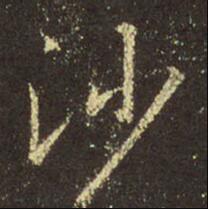

2.第二个“沙”字[图 ]

]

①形方字偏大。

②左边“氵”的写法又是王书的一种形态:

A.上点为撇点。

B.下面两点亦写成竖钩,只是,钩出锋更长。收笔向右上出锋,映带出下面撇的起笔。

③右边“少”的写法属草法:

A.中竖写成竖钩,而且钩写得较长,与左边“氵”形成的竖钩相交。

B.左右两点形成牵丝,映带写最后一撇。

C.撇写成弧弯状,类似倒置的镰刀形,也好像这一撇把左边全环抱起来 了。

④细节:“少” 尽管少了两点,但整体看这个字并不觉得。因为:

A.竖钩的钩弥补了左边一点。

B.撇写成了弧弯状,且起笔处引笔较长,又似弥补了右边一点,这种处理很巧妙,要细察。

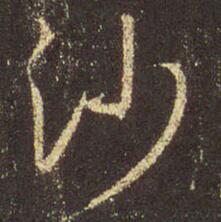

▲细察:

①第二个“沙”字最后一撇亦叫弯曲撒,长而弯,沈畅有张力。有外拓之感。类似的字还有“步、故,妙”等。

②这两个“沙”字整体上有不同:第一个“沙”字写得较收敛:第二个“沙”字写得较放开。

A.收放是行书结构变化的一种技法。把一个字收紧,线茶缩短。线条凝住就是收:反之则为放。

B.收放变化不光涉及一个字的结构问题,还涉及整个作品中章法气息的变化。

C.吉人对待收放的态度就是道法自然:大字促其小,小字展其大;短者任其短,长者任其长。王羲之在《兰亭序》中写“之”字的多种变化,就是靠收放而形成的。

关注微信号:雅墨客书法讯息应有尽有