碑帖鉴定摭谈--如何鉴定碑帖

碑帖鉴定除了考量碑帖传本的稀缺性之外,另更重要的工作就是要推断出碑帖拓制的大致年代。为何说是“大致年代”而不是“精确定年”呢?这个问题其实就牵涉到碑帖鉴定的方法与手段。目前之碑帖鉴定还不能依靠高科技手段来测定其拓制的时间,只能依靠目测检验.以主观经验推断为主,这就是无法精确定年的最根本原因。再者,碑帖鉴定又是建立在“考据点鉴定”与“纸墨鉴定”基础上,但这两大基础其实都不是坚如磐石,而是脆若薄冰。

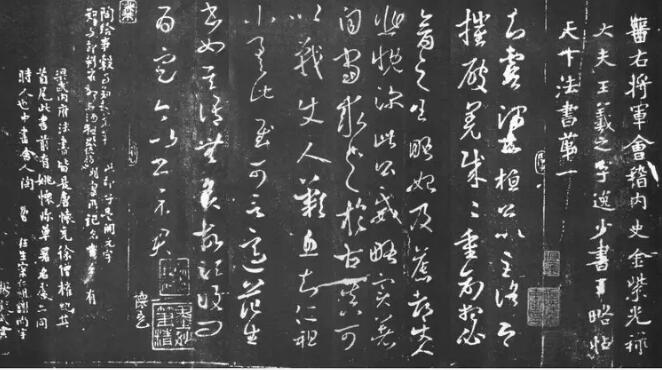

首先来谈谈“考据点鉴定法"。从事书法创作或碑帖鉴藏的朋友可能多知道碑帖鉴定主要依据“考据点"来开展的,这是区别于古籍.书画鉴定的地方。所谓碑帖“考据点”,就是历代碑帖收藏研究者长年积累宝贵经验的集中反映,它是碑帖各个历史时期面目特征变化分水岭的标志,它可以是碑石中的文字或点画,也可以是碑石中的裂纹或石花,有它或没它,就能明确地区分各个历史时期的不同碑帖拓本。

碑刻如同世间万物一样具有“成住坏空”的发展规律,碑刻文字从崭新清晰到剥蚀漫漶,碑刻点画由租壮深沉到渐趋细瘦浅薄,碑中裂纹亦从无到有,从小到大,如此种种使得稚嫩的新碑变成弥漫着金石气的古碑。人们就是运用碑刻的自身“生命”周期规律来区分其拓片的拓制年代,并从中挑选最鲜明.最简洁.最直接的特征变化来制定出约定俗成的“考据点”,例如:碑中某字不损则为北宋拓,某笔不损则为南宋拓,碑身无断裂则为明拓等等,找到了考据点就好比看到了古树的年轮,即可按图索骢般地推定碑帖的大致拓制时代。又因为历代碑刻的“生命演进”过程是不会停息的,所以考据点校碑也必须有不断累积.增补.完善的过程。

从理论.上讲,碑帖考据点校碑应该是万无一失的,通过它应该能分辨各个历史时期的拓本,从而判断出拓本的“年龄”。但现实的考据点其功能却是有限的,它只能做到“大致断代”而不能“精确断代”。这一缺陷的产生主要是因为我们如今运用有关碑帖考据鉴定的工具书多是前人个体著作,个体的前人无法囊括传世海量的碑帖拓片样本,因而他们作出的“考据与断代”当然就是间断的缺陷的因此就不能苛求前人要做出科学的详尽的排序细分系统。由于前人当时就未能科学细分,待到数十年、上百年之后,I旧时的许多碑帖样本又遭失传,后人便更无条件来完成此项“无法完成的任务”了。

但是,正因为前人总结的“考据点”是有限的,才使得今天乃至今后的碑帖鉴定魅力无穷和引人人胜,避免了碑帖鉴定从“学术”沦为“技术”。碑帖鉴定绝不应是“机械化”地依据“考据点"来对号人座,更需要后来的鉴定者运用自身的想象推理和判断,它是客观、科学与主观、艺术的糅合,鉴定者的想象和推理恰恰能弥补“考据点”不足所留下的空缺。

碑帖“考据点”这-鉴定标准,广为学术界与收藏界所采纳,几乎无秘密可言,碑帖收藏者.研究者熟悉它,同时碑帖商人(碑贾)亦熟知它,故“考据点"往往成为碑帖买卖双方议价的标准和筹码。正因为“考据点"具有此项功能,所以造成碑贾会在“考据点”上做手脚,只需用些许的障眼法,就能将清代拓本伪饰成明代拓本乃至宋代拓本,标价的尾数后面就会多加好几个零,收藏者稍不留神就会打眼失手。故前人又将碑帖拓片称之为“黑老虎",用人类最害怕的野兽一一老 虎来形容作伪碑帖拓本的厉害所在,这一绰号形象地反映出碑帖鉴定的艰难险阻.同时亦是对硨帖收藏者“钱丧虎口”的警说完“考据点”,再来说“纸墨”。笔者日常遇见的碑帖鉴藏者.他们在鉴定实战中往往疏于“考据点”的记忆和运用,大多只以纸墨颜色与拓工精粗来作为主要的判断依据,想当然地将“纸墨”纳人碑帖鉴定的首选对象,甚至有个别研究者吹噓能通过“纸墨"来区分拓制年代和推定拓本“年龄”。早年,笔者就曾见过不少前辈鉴碑,略翻看几页便云“宋拓”或“明拓”,令人称叹不已,心实向往之,继而问其故,即所答非所向,作玄而又玄状,予只能自叹不如,心存敬仰。鉴碑多年以后,笔者凡遇碑帖门外汉的无理追问时,亦常常以“但看纸墨耳”搪塞之,省去不少闲话。

“纸墨断代”从理论. 上讲完全可行,因为“纸墨”是拓片的拓制时代的唯一遗留物 ,真有“舍此其谁”之慨。但以纸墨鉴碑者,往往真鉴者少,作秀者多。对待纸墨问题,笔者的观点是.“肉眼纸墨断代法”是“陷阱”的概率远大于是“捷径”的概率。碑帖拓片所谓的“纸墨”范畴,常常是但见其“墨”而不见其“纸"。碑帖拓本的纸张多为黑墨所覆盖,仅在碑文部分还能探知些许的纸张信息,字口露白区域极少,即便加.上石花部分,亦仅占整幅拓片的10%左右,可供校验的纸张区域少得可怜,因此碑帖拓本纸张研究之条件远不如古籍和书画。此外,善本碑帖大都裝裱成册或成轴,保留宋代装潢样式的传世拓本极稀.所见善本多为明清两代多次翻修重装之册,拓本上既有宋代椎拓时之拓纸,亦有后代历次添加的“墨签条" ,所谓“墨签条”就是一种装裱碑帖的备用纸,碑帖装裱师傅一般会预先在各类质地的石材上椎拓出各种墨色深浅的黑纸以备用,裝裱碑帖时就选用与碑帖拓片墨色相近纹理相近的备用黑纸,剪成细签条状,填补到拓本因剪裁而产生的空隙露白处,故拓本上之纸张情况较之于古籍和书画又要复杂得多。

传统碑帖鉴定中讲究的“纸墨”因素,因无“纸”可谈只能退而求其次,转移到“墨"上。碑帖拓本的“墨”有几大关注点,其一是“墨的色泽” ,其二是“墨的质感”,其三是“墨的厚度”。第一二点与墨的本身材质有关,第二、三点与拓工的拓法有关,三点合在一起就是碑帖鉴定行内所称的“墨气”。若从传世拓本的整体来看,宋元拓本、明拓本,清拓本、清末民初拓本其“墨气”自然不同,但若再以宋元拓本作为一个独立单位来看,其中又包含许多“墨气"样式,其他明拓.清拓,民国拓等单元也有无数“墨气”样式。期间的差异,打个比方,与历代“书风”倒有几分相似,好比宋人的字和明人的字,明人的字与清人的字存有时代的差别,同时明代的文徽明的字又与董其昌的字与王锋的字存有个人风格的差别,其间的道理是相通的,但“拓风”的差异却远不及“书风"那样明显,因为历代“书风”变化是在人为求变,求新的推动下促成的,而拓工的“拓风"却没有这一求变的原动力,相反守成传承的力量却十分强大,由此可见,分辨“墨气”和“拓风”难度可想而知。

因此,“纸墨鉴定”对于普通业余收藏研究者来讲,是完全无法开展的,因为他们无法见到各色宋拓本.明拓本.清拓本等历代传世拓片的实物样本,何来纸墨概念。那么专业文博单位能否开展此项工作呢?答案也是不能的。因为博物馆[坎高馆藏往往仅有善本,而无历代后续拓本,图书馆则多旧拓.近拓,而少善本,他们都无法形成纸墨研究所需的“拓本链”。

虽然上海图书馆拥有历代碑帖拓片二十余万件,其中善本三千余件,宋拓本近百件,馆戴既有善本古拓,又有普通近拓,加之同一品种的碑刻还拥有各个时期,各种拓工的不同拓本,标本件还是连贯的,具备了研究“纸墨鉴定”的最佳条件,但是开展纸墨方面的研究依然困难重重,无法破茧。由于纸墨研究是一项超大工程,笔者曾试图截取其中最小单元一宋元部分 来作可行性研究,对上海图书馆收藏的百余件宋元拓本的"纸墨”同时展对观摩,反复比对,亦未得出可供借鉴的、规律性的经验与结论。因为普通鉴赏者需要的纸墨结论最好是甲是甲,乙是乙,这样的经验才有可操作性。但现在笔者观摩研究的结论却是甲乙丙丁可能都是甲,即各种不同墨色.拓法、纸张的拓本都指向宋元拓本,即便其中存在细微的观感差异亦无法言表。

抑或是笔者眼力不够,不能透过现象看到本质,于是笔者收集了宋元拓本的印刷出版的制版电脑数据资料,即在同一色温、光照条件下,对不同宋元拓本进行数码拍摄,从电脑里提取宋元拓本的各种颜色原始数据进行分析,结果同样一无所获。 因为“墨气”不是一个单一问题,它是结合墨汁原料、拓工手法.拓包材质.拓纸纹理、拓纸色泽的综合产物,期间的组合变化可谓千变万化,难以掌控。明清拓本更是“你中有我,我中有你" ,拓制手法.墨色选用更是被承袭与复古的风气所左右。此外,明清时期同一地点的碑刻大多是家族式生产,拓制手法(用纸用墨等)父子相承,即便有变化亦无法区分年代。

细心的读者又会提问,菩通收藏者讲的“纸墨"是个泛泛的概念,实际就是看个“新旧气”,通过纸墨总能看出新旧吧?

先将装裱存在染色做旧等手法排除到议题之外,“新旧气”其实就是文物在空气中经受氧化和人为赏玩使用(老化)之后的面貌,其实与纸墨关联不大,而与文物保护条件有关,保护不当,势必未老先衰,保护得当,那就童颜依旧。笔者试举一例 ,我馆保存良好的陈介祺时期拓片,其纸张墨色拓工就像新近拓制而成的,完全看不出有百余年历史,它与近拓唯一的差别好像就是少了当年的墨香。

此外,按照笔者的要求指导,上海图书馆碑帖修复装裱人员用不同的工具,不同手法、不同纸张和不同的墨色配方.已能拓制出模仿“宋拓本”。“明拓本”。“乾隆拓本”等等的纸墨效果,再加做旧装裱,几可乱真。

以上述及“考据点鉴定法”和“纸墨鉴定法”的短处. ,但不可否认其在鉴定实战中还是拥有至高地位,因为舍此二法.几无他法。方法虽然存在先天缺陷,但不等于无法后天弥补,人为操作方法的失当所导致误判的几率远高于方法自身缺陷所引发的错误。如何将二法联系并结合,在鉴定过程中紧扣各个环节,碑帖鉴定还是有法可依,有理可据的。纸短不能尽言,欲知碑帖鉴定详情,请看《碑帖鉴定概论》(上海古籍出版社2014年版)。

关注微信号:雅墨客书法讯息应有尽有