书法美感的人文性与社会性刍议

书法美感的人文性与社会性刍议

文/吴天祥

“风清骨峻”是刘勰在《文心雕龙》第二十八篇“风骨”中提出的,是阐述在文学(诗歌)创作中应具备的一种境界。他说:“诗总六义,风冠其首,斯乃感化之源,志气之符契也。”“练于骨者,析词必精;深乎风者,述情必显。”这一关于诗歌的理论,成为后世文学家遵奉的臬圭,所以唐宋古文运动无不推崇“魏晋风骨”。那么在书法艺术里,有没有这种境界,这种要求?我们说有,不但有,还更为突出。这是因为,“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰,如其人而已”(刘熙载《艺概》)。书法是通过笔墨线条直接诉诸视觉的,它的个性与风采是可以直观的,只要积累有一定的审美经验,甚至不需借助其他知识就可以作出审美判断。纵观古今优秀的书法作品,无一不是人的个性反映,也无一不是艺术美与情意真的统一。

书法艺术是表达作者本质力量的艺术形式,是对书家学识、才气、志趣、操守、心境诸多个性因素的综合反映。书法线条所呈现和彰显的,正是书家的风韵和气质。韩愈《送高闲上人序》中说,张旭善草书,其“喜怒窘穷,忧悲悦佚,怨恨思喜,酣醉无聊,不平有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷廷霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书”。张旭把书法艺术中的“情”与“象”很好地做了融合统一,用草书来表现喜怒哀乐。他所写的已不是一般的汉字,而是吸收了天地万物的形象,对汉字进行新的想象和加工,使汉字变成了书法艺术形象。这样,才有了寓情于象、情象相生的功能,也就是书法艺术之美同情意内容之真的统一。

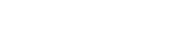

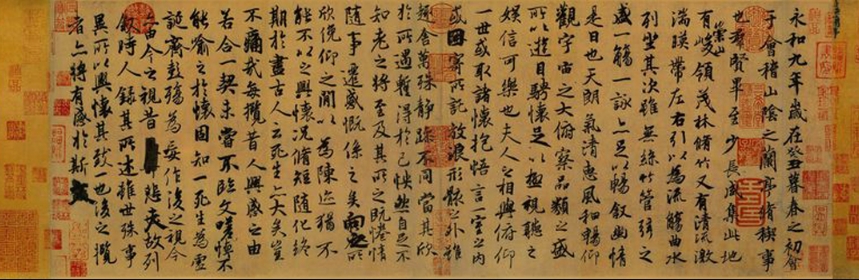

文明之邦,首重教化,“是以怊怅述情,必始乎风”。诗歌如此,书法也不例外,这就是书法之道首重人品的道理。柳公权“心正则笔正”的佳话,成为后世历代书家加强自身修养的信条,即是意识到书法具有风化、教育作用。这种“风”的表现,就是书家情意的表现。在传世经典法帖中,很容易觉察到这种情意的是《兰亭集序》和《祭侄文稿》(如图)。

《兰亭集序》是东晋王羲之在“天朗气清,惠风和畅”,“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的境况下,与友人云集,举觞唱和。这种情与景的融洽,唤起他长期的情意积累与艺术通感,笔下如行云流水,作品漾溢出自然、恬淡、闲适、峻逸又清新隽永的艺术特色。而颜真卿《祭侄文稿》,是在侄子季明被叛军杀害三年之后,他仅寻回其头骨准备归葬时所写的祭文初稿。感愤于叛军的暴戾残忍和堂兄、侄儿惨不忍忆的罹难情景,怀着满腔悲愤,和着血泪写成的。因而从字里行间明显地表现出一种涩迟、枯渴、凝重而雄浑的特点,与他另一帧《刘中使帖》在平和、喜悦的心境下所表现出的雄强流美很不相同(如图)。

当然,个人所形成的基本风格具有相对的稳定性。比如王羲之《丧乱帖》与颜真卿《祭侄文稿》的对比,文字内容都反映了悲愤的心情,其书法形象与风格特点却迥然不同。因此,观王羲之书,会令人产生“同夫拨云睹日,芙蓉出水”,“清风出袖,明月入怀”之感(唐李嗣真《书后品》),看颜真卿字,“如项羽挂甲,樊哙排突,硬弓欲张,铁柱特立,昂然有不可犯之色”(宋代米芾《读书评》)。这种审美感受是王书与颜书的不同艺术特点在李嗣真和米南宫头脑中的反映,也是作者不同的艺术情意与个性的表现。

书法艺术表情述意不像诗歌、散文那样清晰,当书法风格成型之后,一般是不容易改变的(音乐虽也较抽象和模糊,但还可以在不同情境中自由发挥),故而一般很难从中观察到情意的区别。尤其在楷书、篆书、隶书这些比较规整的书体中,就更难发现它们的区别。比如欧阳询的《九成宫醴泉铭》是奉旨所书,那种小心谨慎的情绪可想而知;而《化度寺砖塔铭》是为邕禅师写的,心境自然要闲逸许多,然而我们很难看出两者之间的明显差异。

人不可能孤立于社会诸关系之外,创作与欣赏的理念与审美视野必然会受到社会多种因素的影响,打上时代的烙印。清梁献在《学书论》中,对书法的时代特征有一个高度概括,认为“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,元明尚态”。这个看法有一定道理。晋,尤其是东晋,司马睿苟安于江左,不思一统中原,文人的政治报复难以施展,玄学之风盛行。陶渊明的“不为五斗米折腰”,“竹林七贤”的入山不仕,他们以桀骜不驯为人格高贵,崇尚“闲云野鹤”般的情调,艺术上表现出“清谈”和玩世不恭的倾向(如《世说心语》所记的情形),因而书法以清新流美、自然恬淡为主要风格。这与北朝那种雄健质朴的面貌构成了鲜明对比(所谓“南帖”“北碑”)。我们可将羲献父子、王珣等书帖与北碑参照欣赏,就可看出这种明显的区别。唐代,“国威强盛,经济繁荣,在中国封建时代是空前的,在当时的世界上也是仅有的。在这个基础上承袭六朝的唐文化,博大清新,辉煌灿烂,蔚成中国封建文化的高峰,也是当时世界文化的高峰”"。书法上也自然反映出雄强整饬、法度严谨的特点,出现了如欧阳询、颜真卿、柳公权这样影响千余年的楷书大家。即便如此,文人的骨峻气傲,那种“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的心声,也与魏晋风骨一脉相承。李白的放荡不羁、张旭的以酒为胆,这才有伟大的浪漫主义诗风、书风的形成。张旭、怀素的“狂草”,使书法上升到一个至高无上的境界,然而,就是这种看似曼妙无边、极尽飞扬变化的狂草,依然是“落笔纵横不离群,方知草圣本非颠”(司空图《鞏光大师草书歌》)的守成法度的艺术。

宋代以文人书法为一盛事,以苏、黄、米、蔡为代表,他们集诗书画于一身,把宋诗的理趣和文人画的艺术融入书法,不拘于唐人的法则,开拓出“意胜于法”的新境界。苏轼说他“我书意造本无法,点画信手烦推求”,凭借他深厚的才学和影响,推动了宋代行书崇尚意趣的风气。黄庭坚紧随其后,自信地说:“随人作计终后人,自成一家始逼真。”当然,他们凭借着深厚的文化和高超的书艺对后世产生了深远的影响,但今天的人们如果过分强调“无法”和“信手”,就容易导致轻视功力的倾向。事实上,南宋以后书风渐趋媚俗就说明了这一点。清何绍基认为:“书法家中,意兼篆隶,包含万象的,唐初只有欧阳询,后来只有颜真卿。”钱泳《履园丛话》说:“今之学书,自当以唐碑为宗,短长肥瘦多臻妙境;宋人门类少,蔡苏黄米俱有毛疵,学者不可不知也。”都是在强调艺术功力的重要性。比如所谓“现代书法”,一些人把精力过度运用到奇思构想上,又宣扬“自我流露”,刻意求新猎奇,只重雕饰效果,不在笔墨字法上下工夫,“线条和结构质量不高”。一般欣赏者又容易盲从,仅凭听信名声大小,不对作品认真分析就人云亦云地牵强附和一通,即使心中有疑惑却也说不出所以然。这样,久而久之就会降低审美趣味和理想,使书法艺术的感染力削弱。

元代出现了如赵孟頫这样的大家。他多才多艺,在传统上下过很大工夫,“二王”、魏碑是他书法孽滋的源流。他自觉矫正了宋代忽视功力的倾向,其楷书被后世视为“法书”,与欧、颜、柳并肩。其时鲜于枢、康里子山以行草见长,对后世都产生了不小的影响。明代近三百年,帖学之风大盛,笼罩在“二王”及赵孟頫、董其昌书风下很少有创新,虽然有文徵明、祝允明、宋克等一些大家也表现出不同凡响的个性和风格,但是,书风总的趋势是崇尚姿态优美,如簪花舞女,妍美动人,失去了“师法自然”“书贵天真”的意趣。尤其在科举取士对书体的苛求之下,学子均以“乌、方、光”为准,出现了千人一面、千篇一律的“馆阁体”。这种书风延续到清代道光年间,由于曹振镛的挑剔,在会试殿试阅卷时,为着一字甚至半字,或者一笔涉及“破体”,就把全卷给废黜了。这种风习进入了森然严格的程度,学子们为了前程,不得不“带着镣铐跳舞”。其结果,必然使书法失去个性和情意表现,更无法体现“风清骨峻”了。

矫枉过正,到清朝后期,阮元首先向帖学发难,继而包世丞《艺舟双楫》和康有为的《广艺舟双楫》大力提倡“北碑”,加之考据之风兴起,给书法注入了新的气象,许多书家冲破樊篱,出现了如傅山、金农、郑燮、赵之谦、何绍基等人的书法新面貌,同时也形成了古拙怪丑的时尚。有人认为,这种“拙”是一种意识与时代相矛盾的产物,是明清以下书家在个性解放思潮的氛围中,“追求人生理想和人格的自我完善之道。‘拙’又是书家在‘天人合一’的境界中求得精神超脱而合‘天倪’的美学追求,将儒家‘自强不息’的用世精神与道、禅的审美意识想结合,以达到书法社会化、伦理性和书家心里满足的统一”。这种文人潜意识的流露,在傅山、朱耷、郑燮等人的书法中显现得极为明显。

当然,就今天看来,我们的处境能与社会同步,个人的愿望也与国家一致,大可不必以扭曲、变态的心理“造丑”审美,况且,今人使用毛笔的情况与古人不可同日而语,能达到“馆阁书法”水平的人没有几个,有人常不知就里的批评馆阁体,实际上是“吃不到葡萄说葡萄是酸的”,是很不可取的审美态度。因为这种甜熟秀美而寻规入矩的“馆阁体”,毕竟要比丑陋雕凿的强,它能够达到雅俗共赏。而历史经验告诉我们,艺术的生命恰恰在于“雅俗共赏”。王羲之、颜真卿、赵孟頫等书法,无不是做到了“雅俗共赏”;诗人中陶渊明、谢灵运、王维、李白、杜甫、白居易,无不是做到了“雅俗共赏”。倘若一味追求拙丑新奇,是很难获得永久的艺术生命的。

总而言之,书法审美离不开对书家“德艺双馨”的考量,因为书法形象本身就寄寓着书家的人文精神;同时,书法美感无不受到社会风习的影响,不同时代会产生迥异的审美情趣。因此,历史地、辩证地、客观地审视书法形象,才能获得真正意义上的审美愉快。

关注微信号:雅墨客书法讯息应有尽有