碑学理论三巨头之一 康有为

康有为这位近代史上的著名人物,在政治、学术和艺术上都主张趋新求变。在书法上,他继承阮元、包世臣扬碑抑帖、尊魏卑唐的观点,在阮元、包世臣崇碑的基础上,进-步夸大北碑的历史地位和作用,思想偏激,语言尖刻,铺张扬厉,遂掀起了碑学的滚滚洪流,终于实现了清代书法的范式革命。

康有为(1858~1927年),原名祖诒,又字长素,号更生,别署西樵山人,广东人。康有为继承了阮元、包世臣的理论,然有过之而无不及,不仅尊碑,而且在包世臣的基础上,更加的“卑唐”、“卑帖”。他在其34(1892年)岁所著的《广艺舟双楫》中极力推崇魏碑:“魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有异态,构字亦紧密非常,岂与晋世皆当书之会耶?何其工也!譬江汉游女之风诗汉魏儿童之谣谚,自能蕴蓄古雅,有后世学士所不能为者。故能择魏世造像记学之,已自能书矣。”“凡魏碑,虽取一家,皆足成体;尽会诸家,则为具美。”康有为对魏碑的推崇最终提出“十美”的评价曰:“古今之中,惟南碑与魏碑可宗,可宗为何?日有十美:一日魄力雄强,二日气象浑穆;三日笔法跳跃,四日点画竣厚,五日意态奇逸;六日精神飞动;七曰兴趣酣足:八曰骨法洞达;九曰结构天成,十曰血肉丰美。是十美者,惟魏碑南碑有之。”康有为在推崇魏碑的同时,又竭尽贬低唐楷之能事:“书有南北,隶楷行草,体变各极,奇伟婉丽,意态斯备。至于有唐,虽设书学,士大夫讲之尤甚然缵承陈、隋之余,缀其遗绪之一二,不复能变,专讲结构几若算子。截鹤续凫,整齐过甚,欧、虞、褚、薛,笔法虽未尽亡,然浇淳散朴,古意已漓,而颜柳迭奏,澌灭尽矣。推崇北碑,其实当时已是学风使然。与阮元不同的是,康有为竭力鄙薄唐人之碑,以为“欧、虞、颜、柳诸家碑,磨翻已坏,名虽尊唐,实则尊翻变这枣木耳”。“六朝拓本,皆完好无恙,出土日新,略如初拓,从此入手便与欧、虞争道,岂与终身寄唐人篱下,局促无所哉”。从康有为的观点看,六朝之碑胜于唐以后书远甚,是习书者应取的途径。他还进一步强调:“碑学之兴,乘帖学之坏,亦因金石之大盛也”,“出碑既多,考证亦盛,于是碑学蔚为大观。适乘帖微,人缵大统,亦其宜也。"这种观点也反映了碑学思潮风靡天下的必然趋势。

贯穿于康有为书法观的核心,一言以蔽之,就是“变”这个“变”字实在是难能可贵。他用变法思想来评价历代书家书迹:“书学与治法,势变略同。前以周为一体势、汉为一体势、魏晋至今为一体势,皆千数百年一变。后之必有变也,可以前事验之也。”他的观点是书体无时不在变,绵延千余年的帖学已为陈腐之物,至清而极,物极必反,故有识之士宜求变趋新。

康有为的这一理念把有清以来的碑学理论与实践提升到

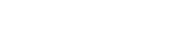

[清】康有为《吹台感别留题诗》(局部)

禹王台又名古明台,位于开封城外东南约1.5公里处。禹王台最早称作吹台,相传春秋时晋国著名盲人音乐家师旷曾在此吹奏乐曲。古时的吹台很高,到了明朝还有10米。在吹台建筑群中有御书楼,位于禹王庙南面。楼下东壁嵌有康有为1923年游此园时即兴所书十屏《吹台感别留题诗》,字大如拳,洋洋洒洒,十分气派。

一个新的层面,全面涤刷和冲击了清初以来的帖学弊端,张扬了一种全新的书法审美风范。《广艺舟双楫》一出,影响深远波及海内外,直至今天仍然具有重要的指导意义和实践意义。

就书法创作来讲,在突出的魏碑个性面前,阮元、包世臣似乎没有什么特别的创造,但是康有为的书法,此处应该作以具体的表述。魏碑抑或碑派,其最大的风格特征就是大重、拙。大就是大气,重就是厚重,拙就是古拙。先贤邓石如创造了新的用笔方法后,使得其作品具备了厚重的特征,也就是说,在厚重方面邓石如达到了相当高的程度。那么,康有为的书法在其借鉴了魏碑的基本风格之后,在大和大气方面,着实开辟了新的纪元。康有为纯用圆笔,“纯以神行”,大气磅礴,苍茫无际。在他的作品中,其大字榜书的气魄真是天下无匹,愈大愈妙。康有为把摩崖碑版的气势发挥得淋漓尽致,有气涵八方之势。民国时期的碑学大家于右任先生评其书为“国朝第一”。康有为的门生刘海粟先生之评论则更加精准:“其书法雄强逸宕,气势夺人,藏丘壑于庄严,见经纶于尺幅,清峻洒脱,别成一家。先生书简手稿,随手写成,个性流露,尤为亲切,观之如坐春风,如沐秋月,以巨斧雕花,

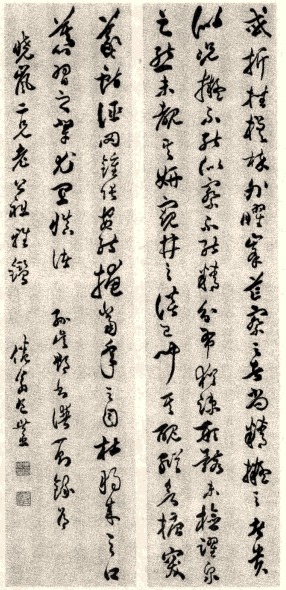

【清】包世臣临《书谱》(局部):包世臣曾经花费大量的精力对孙过庭的《书谱》进行专门的研究,认为《书谱》中有许多赘语需要进行删节,故此包世臣别出心裁地将《书谱》予以删定。这在书论史上也是一个小小的创造。包世臣平生还好临《书谱》,不知临写了多少遍。

举重若轻,功力自见。”当然,学碑刻摩崖的大气和苍劲,刻意求大、求壮过了头就会出现“霸气”,又会由霸气而趋于“野”。对于康有为的书法,后人也往往认为在大气苍茫的背后隐含着“霸气”。我觉得这是一个矛盾的两个方面。

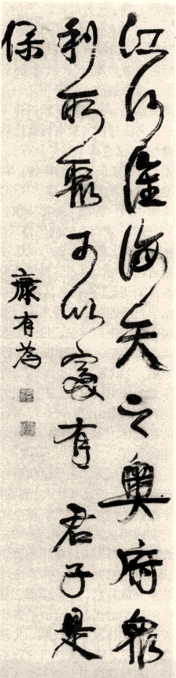

自从魏碑大兴于世之后,人们在原有的“书卷气”的审美基础上,又增加了新的审美体验,即“金石气”风格。于是,书法创作的最高标准应运而生,这就是既有帖学的“书卷气”,又有碑学的“金石气”,既避免单纯地摹学帖派的妩媚,从而走向极度的娟秀、柔弱,导致“俗”,又要避免一味地追逐碑派大、重、拙的风格而趋于火辣、强悍,导致“野”,从而达到一种既有帖学味道、又有碑学风格的“书卷气”和“金石气”兼而有之的风格式样。其实,时代正在呼唤这种风格的出现。康有为先生对这种兼而有之的风格十分赞赏,并把自己标榜为就是这种兼而有之的书家。他曾在其“天青竹石待峭蒨,室白鱼鸟从相羊”对联中自识道:“自宋后千年皆帖学,至近百年始讲北碑,然张廉卿集北碑之大成,邓完白写南碑汉隶而无帖,包慎伯全南帖而无碑。千年以来,未有集北碑南帖之成者,况兼汉分秦篆、周籀而陶冶之哉!鄙人不敏,谬欲兼之。”这是南海先生的一种美好的企盼,事实并不是像先生所说的那样。他的书法得意于《石门铭》、《云峰刻石》、《泰山经石峪》等刻石,并不是南帖、北碑兼而有之的新式样。“鄙人不敏,谬欲兼之”不过是他自己的一种心理期盼罢了。

由于阮元、包世臣和康有为三人相继唱和,碑学理论由萌芽、成长到逐渐壮大、逐渐完备,遂形成了一大理论体系,于是其影响越来越大,波及面越来越宽。在后期,碑学理论与实践得以并行发展,新兴的碑学就像长江后浪推前浪人才叠出,互相借鉴,相互推动并形成规模,到晚清就形成了波澜壮阔的宏大场面。碑学的兴起使得沉睡千百年的魏碑书法艺术突放异彩,引起学界艺林的高度重视。

碑学的兴起,澄清了书法传统的两大体系,即以二王为首的帖学体系和以汉魏、北朝碑版、石刻摩崖为主要形式的北碑体系。随着碑学研究的不断深人和发展,碑学理论家们进一步强调学习北碑一系才是正路,理解并规定北碑为真正的古法:若脱却此古法,便是葜闪凛鑫埘鎗允鋣墥箏棠种媚俗。

碑学的兴起,意味着文人志士对封建专制思想的抵制和对“正统书法观念”的挑战和蔑视,表现了文人志士追求自由、追求理想人格、追求浪漫主义精神和高尚气节的一种反叛精神。这是随着“西学东渐”而引发的新的人文思潮的一个重要表征。

自古以来,书法几乎是达官贵人、文人雅士的专利,而碑学家们将汉晋墓志、北魏造像题记、墓志刻石、山野碑崖碣石等等,与书史上大名鼎鼎的钟张、二王、颜柳、苏黄等名家书翰合并在一起,统统提升到书法艺术的层面,并加以高度赞赏,使向为文人不齿的“民间书法”并入书法传统,为后人的取法找到了一个新的切人点。于是,他们取法于汉魏碑刻和荒野山林的断碑残刻而成一代风尚。邓石如首开摹秦汉魏碑石刻之先河,笔势沉雄朴厚、劲健磅礴、纵横捭阁,一扫二王书风习气,具有强烈的反帖学的审美意识。

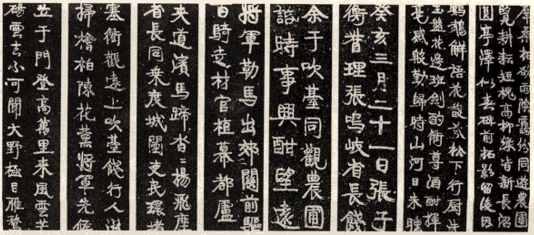

[清】康有为

《行书轴》:

进入20世纪之后,康有为的书法实践与其理论主张达到了一致,他摒弃了自己早年所熟练的“馆阁”式楷书,全力投入到对魏碑的研究和取法上来,以此作为自已艺术实践的追求。魏碑体以“拙”“重”、“大”为其基本要素,前人如邓石如在用笔的“拙”、“重”的方面开辟了一条新路面康有为在“大”的方面做出了自己应有的贡献。他的行书大气磅礴,生机尙咨蛸鰠绌勃,气势宏大。

碑学的兴起使“金石气”彰显。“金石气”作为一种新的美学观念,为世人所瞩目。随着清代大批金石碑碣的发现,碑学的兴起和繁荣有了得天独厚的条件。碑刻因为风化残泐而陆离斑驳,使得文字线条奇拙含蓄而又苍茫高古,增加了作品的历史感和沧桑感,使文字具有不同寻常的力感和质感。这种掩盖了远古风韵的残缺之美--“金石气”,具有了极其鲜明的时代特征,给文字带来了古朴、雄强、粗犷之美,令人有“回视二王,顿生尘意”之感。

总而言之,书法发展至清代已不像晋唐那样繁荣。但在阮元、包世臣和康有为的不懈努力下,碑学的兴起又使得清代书法有别于任何一个历史时期,而显示出其独特的时代特征,其中还蕴含着一种人文精神,这就更值得我们去深思、去体味。从另一方面讲,由于阮元、包世臣和康有为的书法造诣受到时代的局限,而又要在理论上独树高帜,所以其论述重个性而轻功力,重随意而轻法度,反叛“馆阁体”而迁怒于“唐楷”,这不免有错误、有偏激。“尊碑卑唐”说持论偏激,顾此而失彼,矫枉而过正。但这一理论的确产生了巨大的影响。晚清以来的书法变革与创新之风,一直影响到今天的书法创作,却并没有取得令人满意的成果。这是值得我们深思的一个重大问题。

关注微信号:雅墨客书法讯息应有尽有